連盟情報 -連盟の紹介-

京都府私立幼稚園連盟は、長年培ってきた

経験と信頼をもとに、豊かな教育環境を築いています。

連盟の概要

名称

公益社団法人 京都府私立幼稚園連盟

所在地

〒600-8424

京都市下京区室町通り高辻上る山王町561番地京都私学会館内

TEL:075-344-0771

FAX:075-344-4177

設立

昭和18年2月

(平成25年4月1日 公益社団法人へ移行)

会員数

146園(令和7年4月1日現在)

代表者

理事長 大西 建太郎

役員

役員 21名

(うち理事長1名、副理事長3名、財務担当理事1名)、監事2名、参与2名

目的

幼稚園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の 推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園及び第3条 第2項第1号に規定する認定こども園教育関係者の研修及び人材の育成、幼児教育の調査・研究を行うことによって、幼児教育の充実を図るとともに、園児保護者及び一般市民に対する子育て支援を推進し、幼児の健全な育成と幼児教育 の振興に寄与することを目的とする。

事業

- (1)幼児教育推進のための幼稚園及び認定こども園設置者、園長及び教職員に対する研修

- (2)園児保護者及び一般市民に対する子育て支援・幼児教育の普及啓発

- (3)教職員の人材確保支援

- (4)キンダーカウンセラーの派遣

- (5)幼児教育に関する調査・研究

- (6)関係機関、団体等との交流及び協力

- (7)その他目的を達成するために必要な事業

定款 情報開示

定款を見る

第 1 章 総 則

- (名 称)

- 第1条 この法人は、公益社団法人京都府私立幼稚園連盟という。

- (事務所)

- 第2条 この法人は、主たる事務所を京都市におく。

2 この法人は、理事会の議決を経て従たる事務所を必要な地におくことができる。

第 2 章 目的及び事業

- (目 的)

- 第3条 この法人は、幼稚園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の 推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園及び第3条第2項第1号に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。 )教育関係者の研修及び人材の育成、幼児教育の調査・研究を行うことによって、幼児教育の充実を図るとともに、園児保護者及び一般市民に対する子育て支援を推進し、幼児の健全な育成と幼児教育の振興に寄与することを目的とする。

- (事 業)

- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

- (1) 幼児教育推進のための幼稚園及び認定こども園設置者、園長及び教職員に対する研修

- (2) 園児保護者及び一般市民に対する子育て支援・幼児教育の普及啓発

- (3) 教職員の人材確保支援

- (4) キンダーカウンセラーの派遣

- (5) 幼児教育に関する調査・研究

- (6) 関係機関、団体等との交流及び協力

- (7) その他目的を達成するために必要な事業

第 3 章 会 員

- (会員資格)

- 第5条 この法人の会員は、京都府内に設置する私立幼稚園及び認定こども園のうち、こ の法人の目的及び事業に賛同する者とする。

- 2 この定款において、会員とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)で定める社員をいう。

- (入 会)

- 第6条 会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

- (会 費)

- 第7条 この法人の会員は、総会で別に定める会費を支払うものとする。

- (会員資格の喪失)

- 第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

- (1) 退会したとき。

- (2) 幼稚園若しくは認定こども園が廃止されたとき。

- (3) 除名されたとき。

- (4) 総会員が同意したとき。

- (退 会)

- 第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。

- (除 名)

- 第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において会員現在数の4分の3以上の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、当該社員総会の日の一週間前までにその旨を通知し、かつ社員総会で弁明の機会を与えなければならない。

- (1) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。

- (2) 会費を2年以上滞納したとき。

- 2 会員を除名したときは、除名した会員に対し、その旨を通知しなければならない。

第 4 章 役員、参与及び職員

- (役員)

- 第11条 この法人には、次の役員をおく。

- (1) 理事 19名以上22名以内(内、理事長1名、副理事長3名、財務担当理事1名)

- (2) 監事 3名

- 2 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長並びに財務担当理事をもって業務執行理事とする。

- 3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

- (役員の選任)

- 第12条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

- 2 理事長、副理事長、財務担当理事は、理事の互選により選任する。

- (理事の職務)

- 第13条 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、業務を執行する。

- 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事会が指名した順序で業務執行にかかる職務を代理する。

- 3 財務担当理事は、この法人の財務を代理する。

- 4 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議し、執行する。

- 5 理事長、副理事長及び財務担当理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

- (監事の職務)

- 第14条 監事は、この法人の業務及び財産に関し次の各号に規定する業務を行う。

- (1) 法人の財産及び会計の状況を監査すること。

- (2) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。

- (3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること。

- (4) 前号の報告をする必要があるときは、理事会を招集すること。

- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

- (役員の報酬)

- 第15条 この法人の役員は、無給とする。

- (参 与)

- 第16条 この法人の理事会の議決を経て参与をおくことができる。

- 2 参与は、重要事項について理事長の諮問に応ずる。

- (役員の任期)

- 第17条 この法人の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

- 2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

- 3 役員に欠員が生じた場合には、任期の満了または辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

- (役員の解任)

- 第18条 役員は、総会において会員現在数の4分の3以上の議決により、解任することができる。

- (職 員)

- 第19条 この法人の事務を処理するため、理事会の議決を経て必要な職員をおく。

- 2 職員は理事長が任免する。ただし、事務局長は理事会の承認が必要である。

- 3 職員は有給とする。

- 4 事務局長1名をおく。

第 5 章 理事会

- (構 成)

- 第20条 この法人に理事会をおく。

- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

- (理事会の招集等)

- 第21条 理事会は、理事長が招集する。

- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。

- 3 理事会の議長は、理事長とする。

- (理事会の定足数等)

- 第22条 理事会は、理事現在数の過半数以上の者が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

- 2 理事会の議事は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決することとする。

- 3 理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした議案(監事が異議を述べたときは除く。)については、可決する旨の理事会決議があったものとみなす。

- (議事録)

- 第23条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

- 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第 6 章 総会

- (構 成)

- 第24条 総会は、会員をもって構成する。

- 2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

- (総会の招集)

- 第25条 総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に理事長が招集する。

- 2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が招集する。

- 3 前項のほか、会員現在数の5分の1以上から、総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集を請求されたときは、理事会は、その請求のあった日から6週間以内の日を臨時総会の日とする招集の通知を発しなければならない。

- 4 総会の招集は、少なくとも7日以前にその会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。

- (総会の議長)

- 第26条 総会の議長は、会議のつど出席会員のなかから選任する。

- (総会の議決権)

- 第27条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

- (総会の議決事項)

- 第28条 総会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

- (1) 事業計画及び収支予算についての事項

- (2) 事業報告及び収支決算についての事項

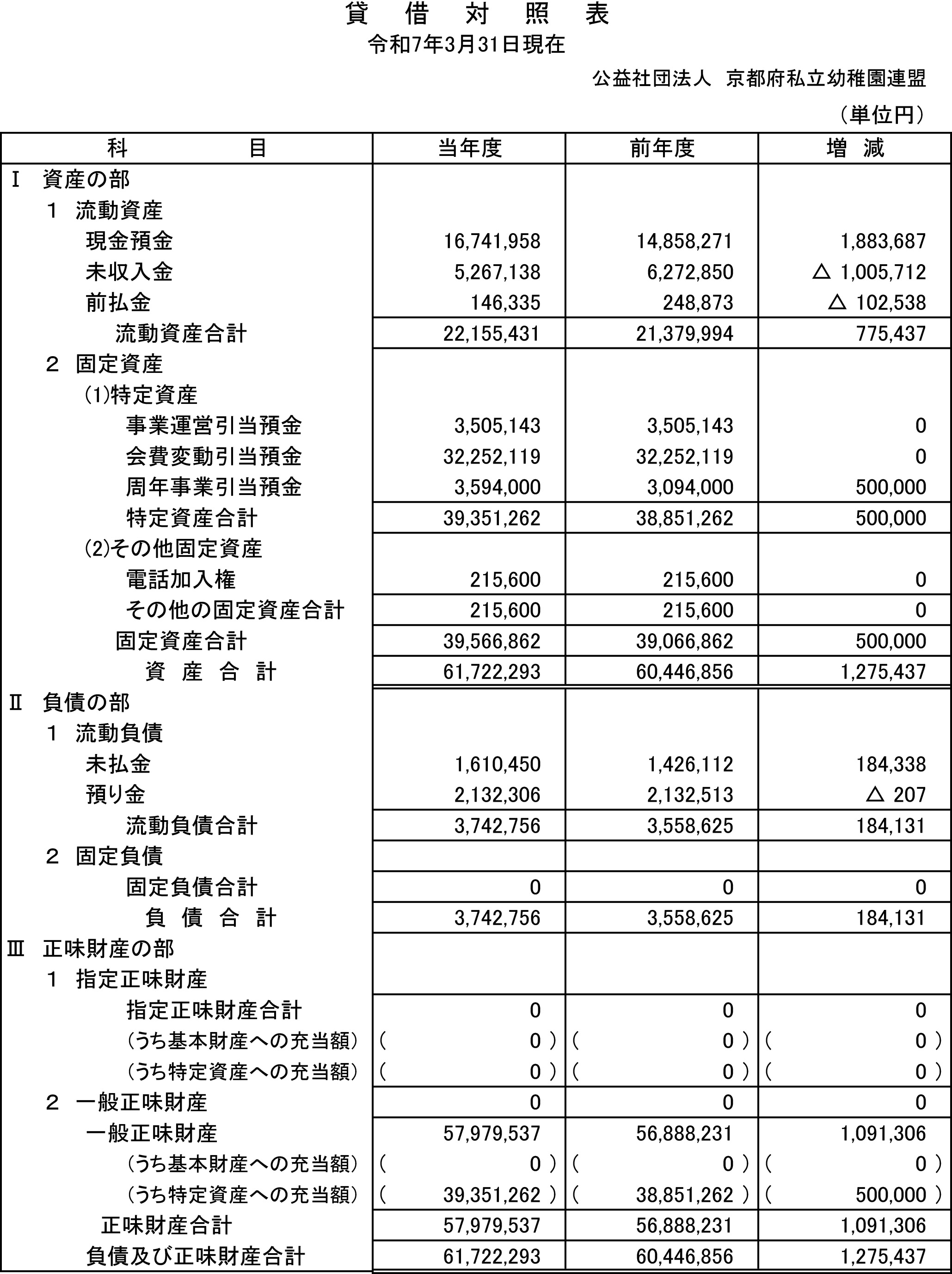

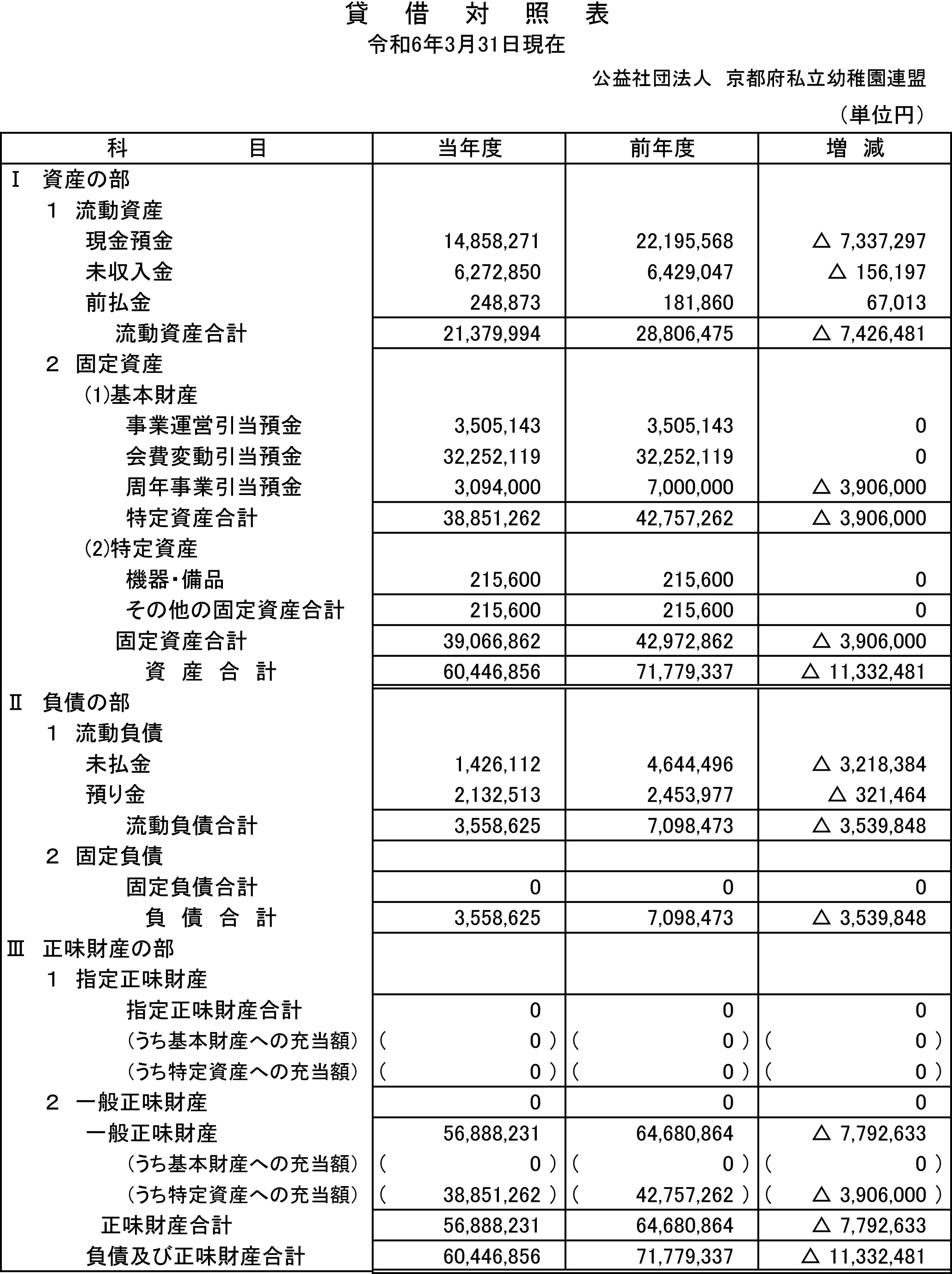

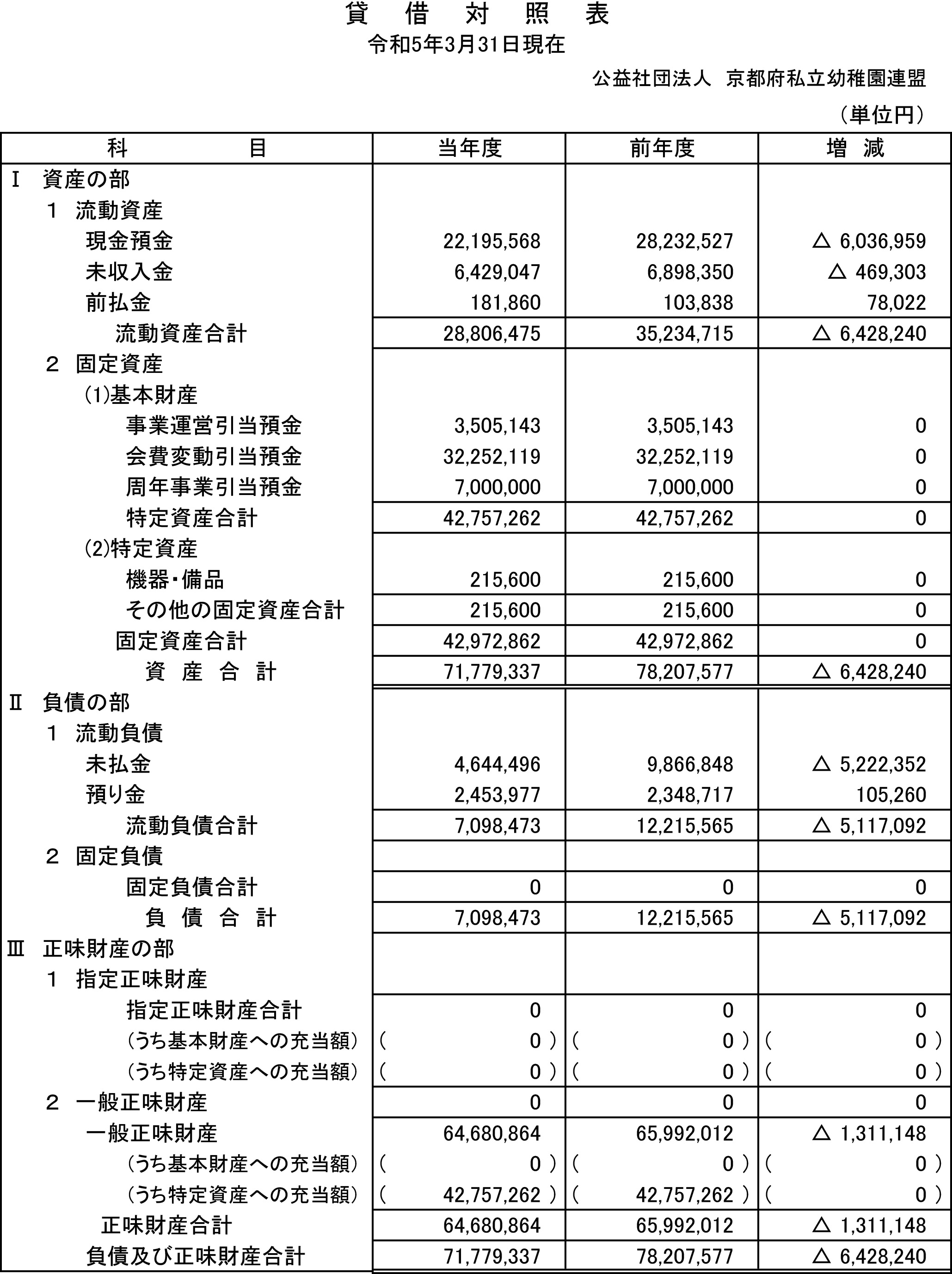

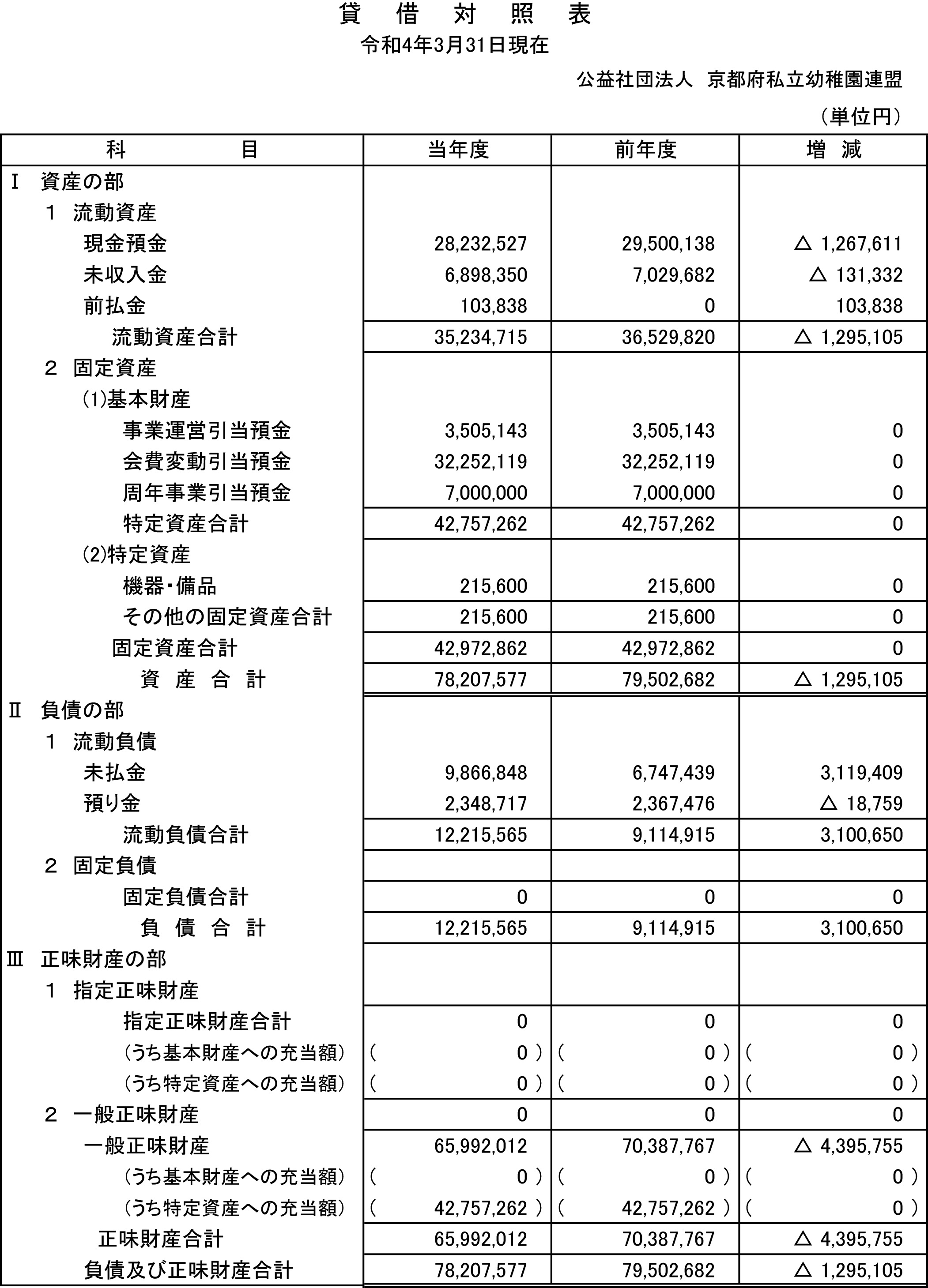

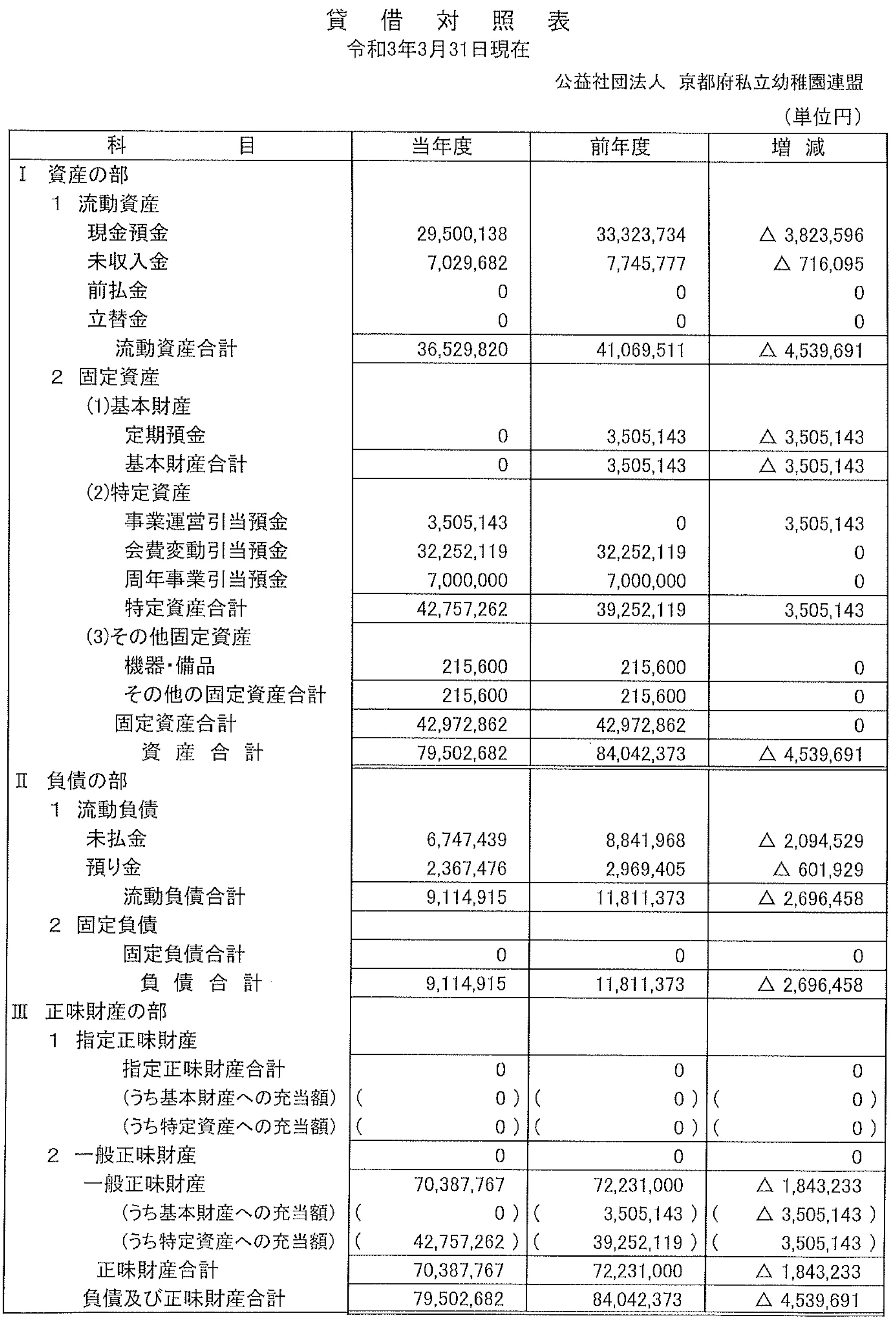

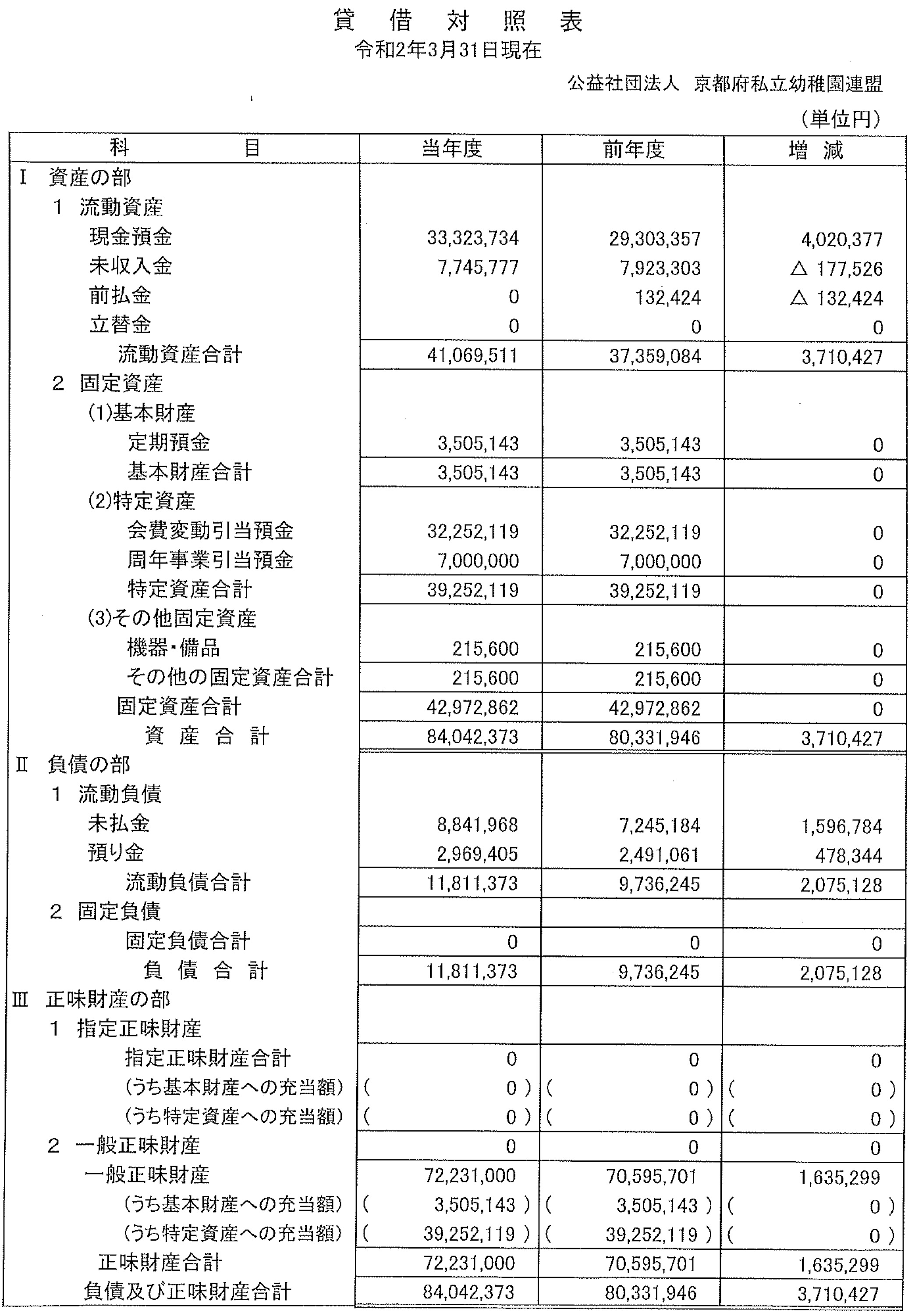

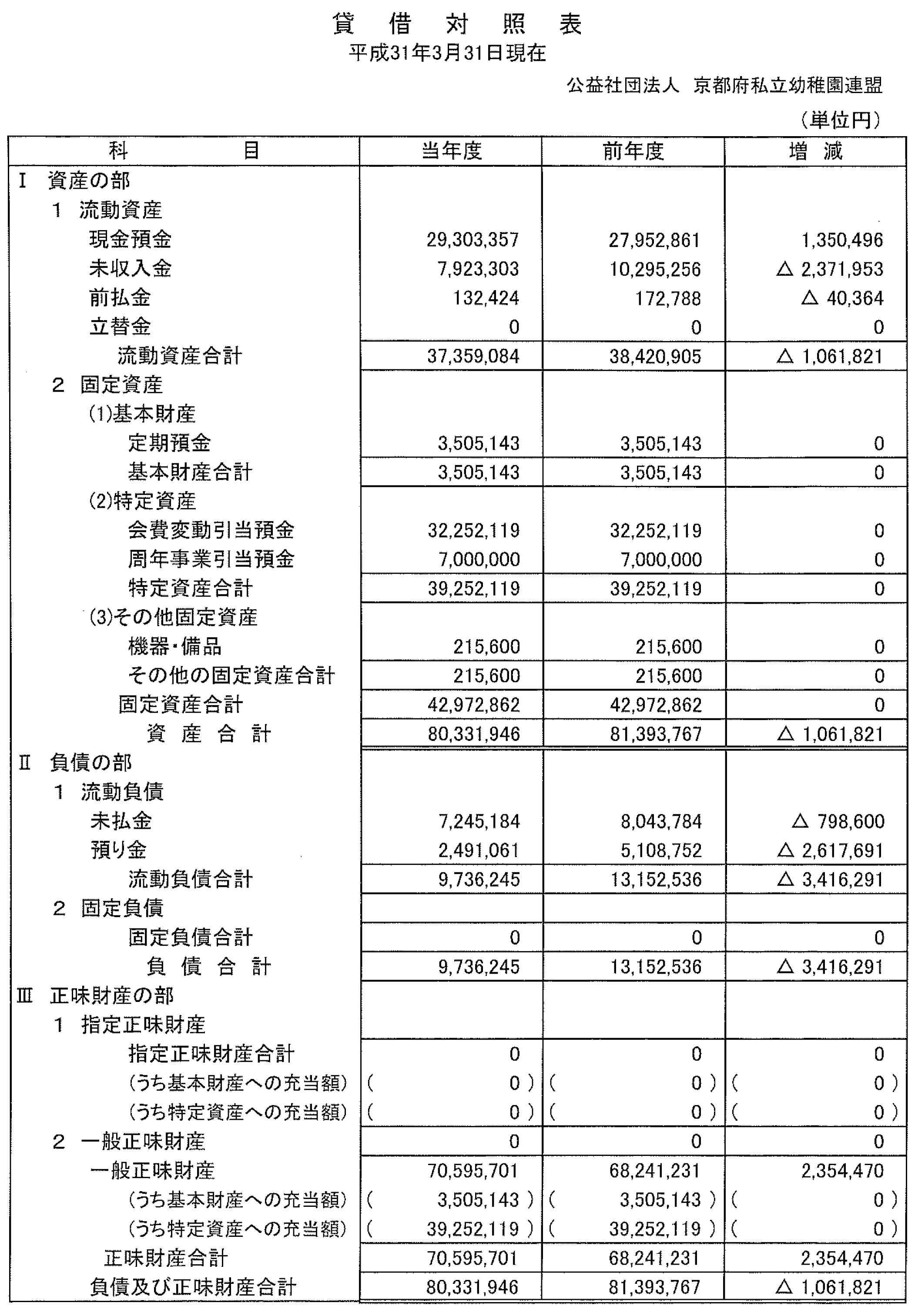

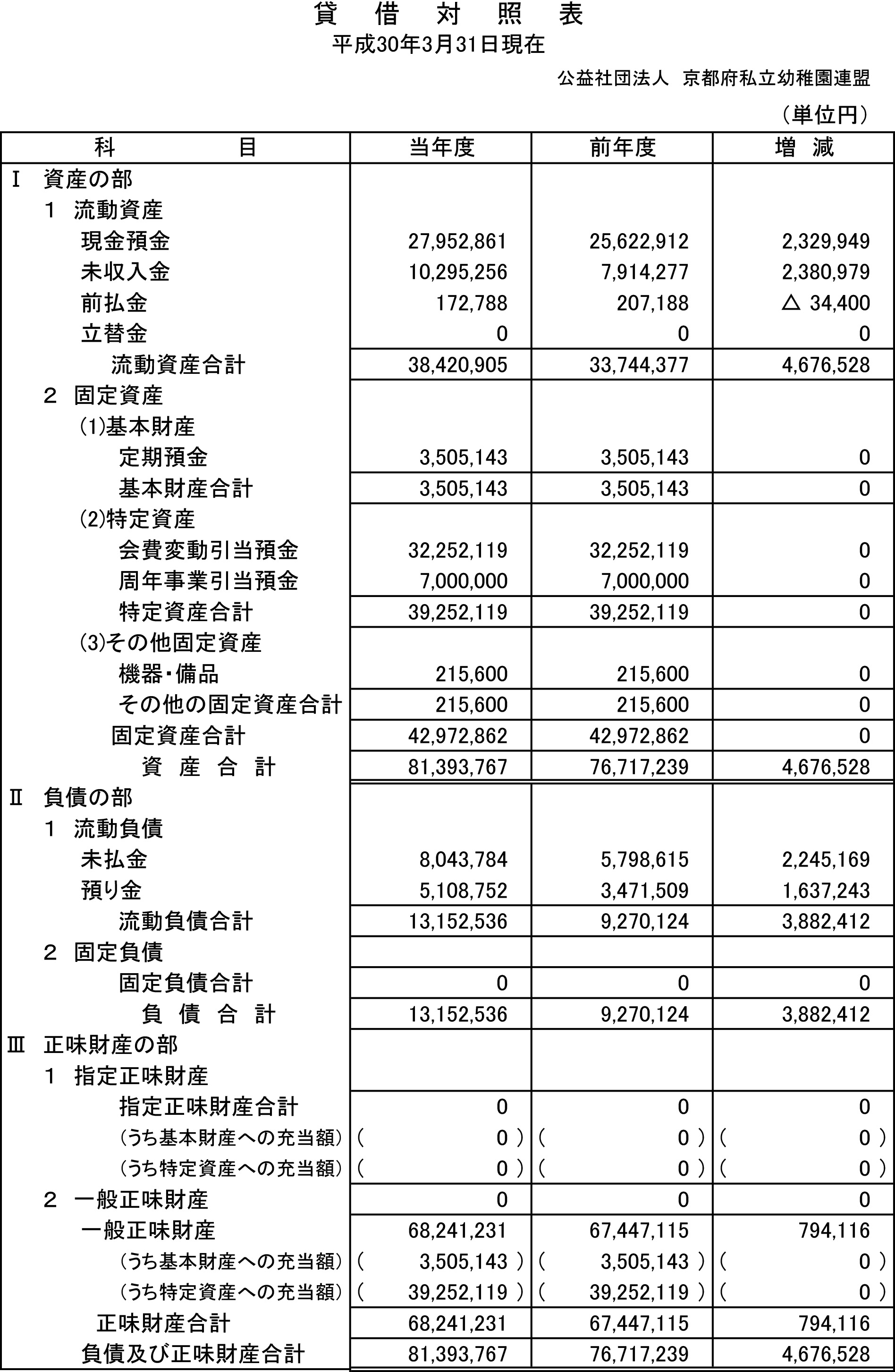

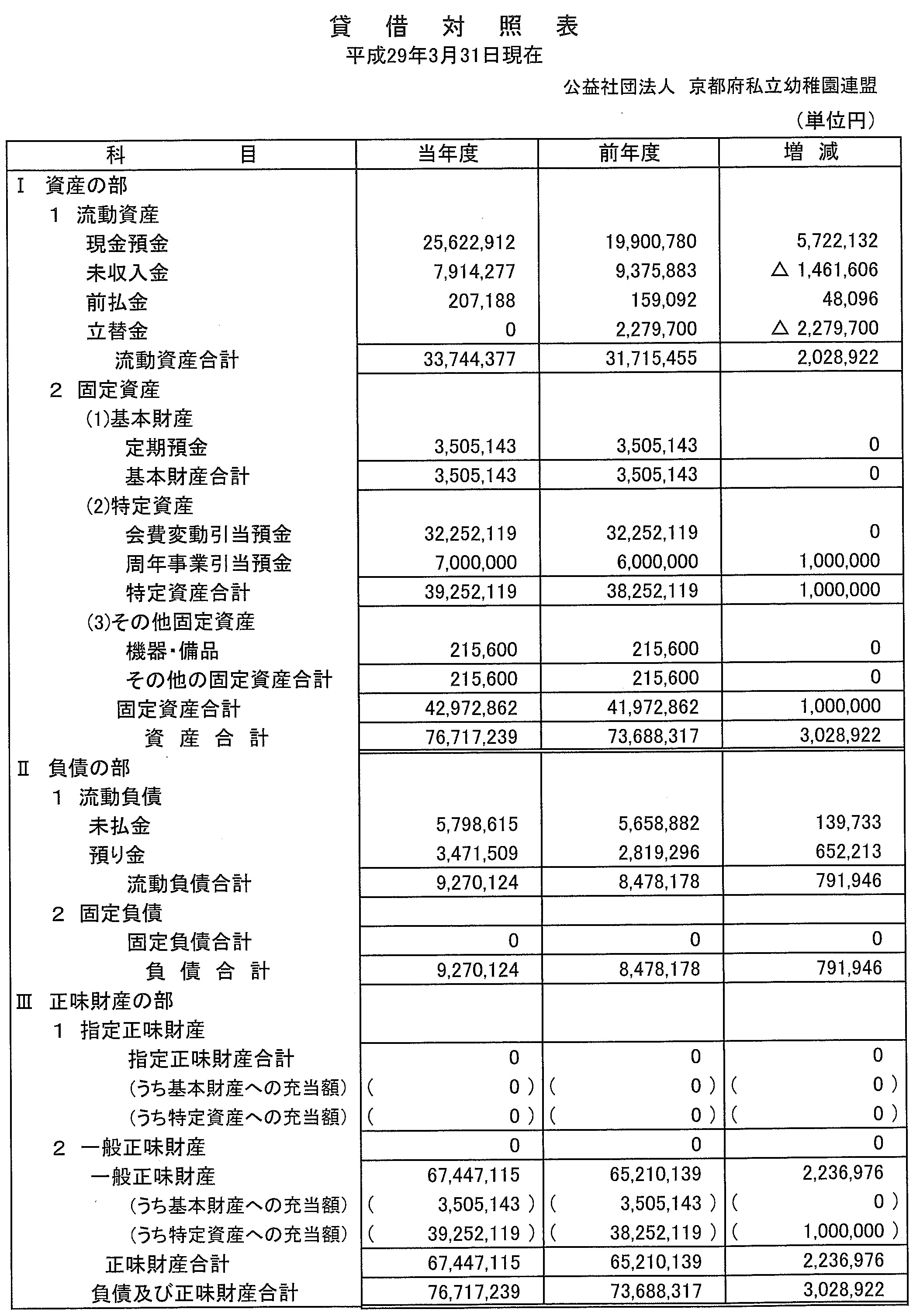

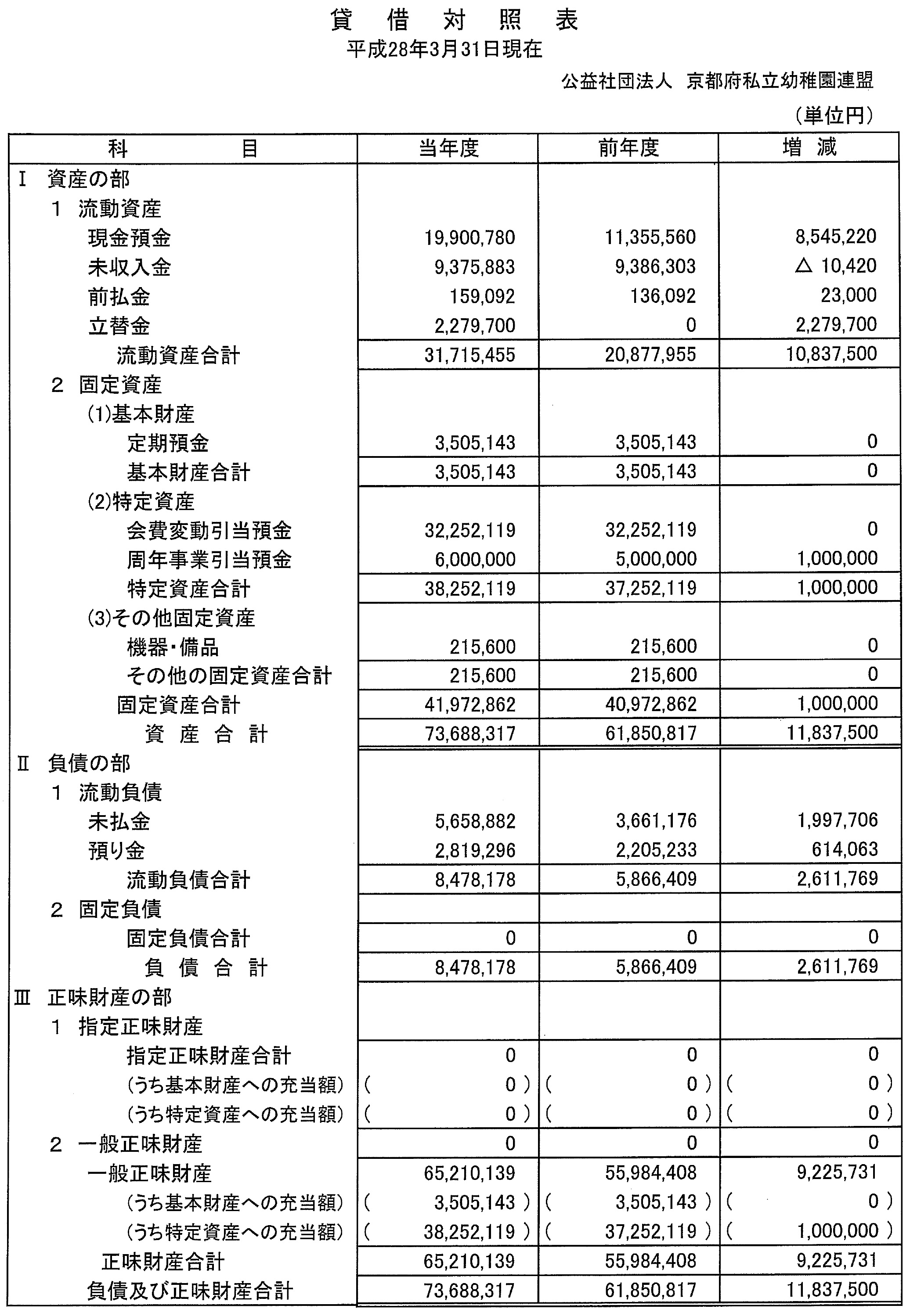

- (3) 財産目録及び貸借対照表についての事項

- (4) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。

- (総会の定足数等)

- 第29条 総会は会員現在数の過半数の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は出席者とみなす。

- 2 総会の議事は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除くほか、会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

- (会員への通知)

- 第30条 総会の議事の要領及び議決した事項は、会員に通知する。

- (議事録)

- 第31条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席者の2名以上が署名押印の上これを保存する。

第 7 章 財産及び会計

- (財産の管理)

- 第32条 この法人の財産は、理事会の議決によって定める方法により、理事長が管理する。

- (事業計画及び収支予算)

- 第33条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

- 2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

- (事業報告及び収支決算)

- 第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

- (1) 事業報告

- (2) 事業報告の附属明細書

- (3) 貸借対照表

- (4) 正味財産増減計算書

- (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

- (6) 財産目録及び会員の異動状況書

- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

- 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

- (1) 監査報告

- (2) 理事及び監事の名簿

- (3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

- (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

- (長期借入金)

- 第35条 この法人が借入をしようとするときは、短期借入金を除き、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を理事会に提出し、理事会の議決を経なければならない。

- (新たな義務の負担等)

- 第36条 前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。

- (事業年度)

- 第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

- (公益目的取得財産残額の算定)

- 第38条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第34条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第 8 章 定款の変更並びに解散

- (定款の変更)

- 第39条 この定款は、総会において会員現在数の3分の2以上の議決によって変更することができる。

- 2 第1項の規定にかかわらず、第41条の規定はこれを変更することはできない。

- (解 散)

- 第40条 この法人は、総会において会員現在数の3分の2以上の議決その他法令で定められた事由により解散する。

- (公益認定の取消し等に伴う贈与)

- 第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、類似の目的を持つ公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

- (残余財産の帰属)

- 第42条 この法人が精算する場合において有する残余財産は、総会において会員現在数の4分の3以上の議決を経て、類似の目的を持つ公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 9 章 補 則

- (公 告)

- 第43条 この法人の公告は、電子公告により行うこととする。

- 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

- (細 則)

- 第44条 この定款施行について細則は、理事会の議決を経て別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 第12条の規定にかかわらず、この法人の最初の理事長は藤本明弘とする。

附 則

この定款は、平成27年3月11日に一部改定し、同日から施行する (「会員資格の喪失」の変更)

附 則

この定款は、平成27年6月25日に一部改定し、同日から施行する (「目的」「事業」「会員」「会員資格の喪失」「理事会の定足数等」の変更)

附 則

この定款は、令和7年6月23日に一部改定し、同日から施行する (「役員」の変更)

役員のご紹介(令和7年度)

| No. | 職名 | 氏名 | 幼稚園名 | 地区名 | 担当 | 備考(仮) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 理事長 | 大西 建太郎 | とうりん | 北・上 | ||

| 2 | 副理事長 | 熊谷 知子 | 泉山 | 東山・山科 | 総務部 | |

| 3 | 副理事長 | 田中 康雄 | 光明 | 中・下・南 | 研究部 | |

| 4 | 副理事長 | 布目 真裕 | 橘 | 両丹 | 振興部 | |

| 5 | 財務担当理事 | 長澤 宗一 | みのり | 城南 | 財務部 | |

| 6 | 理事 | 杉本五十洋 | 衣笠 | 北・上 | 研究部 | 研究総会・京研・全体研(園長研) |

| 7 | 理事 | 菅原 好章 | 浄福寺 | 北・上 | 振興部 | 園児大会 |

| 8 | 理事 | 近藤 広子 | 東本願寺たかくら | 中・下・南 | 振興部 | 園児大会 |

| 9 | 理事 | 橋川 昌治 | ときわ | 中・下・南 | 総務部 | 市町村対策委員会 |

| 10 | 理事 | 豊田寿美夫 | 京都きらら | 左京 | 振興部 | PTA担当 |

| 11 | 理事 | 金桝 文彦 | 吉田 | 左京 | 振興部 | かいが展 |

| 12 | 理事 | 白籏 圭悟 | 山科 | 東山・山科 | 研究部 | ECEQ公開保育 |

| 13 | 理事 | 長谷川真由美 | 西京極 | 右京 | 研究部 | 新規採用教員研修 |

| 14 | 理事 | 近藤祐太郎 | 川西 | 西京 | 総務部 | 広報(HP)・ICT |

| 15 | 理事 | 萩 祐子 | 青風和泉 | 伏見 | 研究部 | キンダーカウンセラー |

| 16 | 理事 | 髙橋 佳寛 | 向陽 | 乙訓 | 研究部 | ミドル研修 |

| 17 | 理事 | 羽原 欣子 | かおり | 城南 | 振興部 | かいが展 |

| 18 | 理事 | 小笠原直花 | そよかぜ | 城南 | 研究部 | ファシリテーティブ・リーダーシップ研修 |

| 19 | 理事 | 大橋 洋子 | 篠村 | 口丹 | 研究部 | 新規採用教員研修 |

| 20 | 理事 | 井隼 直子 | 宮津暁星 | 両丹 | 研究部 | 乳幼児保育研究会 |

| 21 | 理事 | 内藤 信雄 | 舞鶴聖母 | 両丹 | 研究部 | 研究総会・京研・全体研(園長研) |

| 22 | 監事 | 末廣敬邦 | アソカ | 市内 | ||

| 23 | 監事 | 野波 雅紀 | 安 町 | 府下 |

連盟の沿革

1943(昭和18年)

2月

京私幼協会の前身である「京都府幼稚園教育報国団」が、京都市岡崎公会堂で発足

1946(昭和21年)

4月

京都府私立幼稚園報国団を「京都府私立幼稚園協会」と改称し、新しく発足

1949(昭和24年)

9月

京私幼研究部発足

1951(昭和26年)

11月

現在の「がいが展」の前身にあたるフレーベル100年祭記念幼児画展を丸物百貨店において開催

1953(昭和28年)

4月

私立幼稚園新設相つぎ、新加盟園数30園に及ぶ、園児数10,000名を超える

10月

京私幼協会創立10周年記念式典を民生会館において開催

1954(昭和29年)

加盟園数100園をこえる

1959(昭和34年)

9月

機関紙「京私幼」現行の「月報」の前身を発行

1960(昭和35年)

3月

保護者会連合会創立総会(現在の京都府私幼PTA連合会の前身)を開催

8月

京都府、京私幼共催による第1回京都府私立幼稚園教育研修大会開催(京都女子大学)

1962(昭和37年)

5月

植物園開園1周年第1回園児大会を京都府共催のもとに植物園で開催

1963(昭和38年)

5月

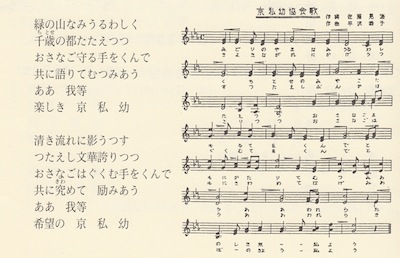

創立20周年を記念して京私幼協会歌を制定

創立20周年をむかえる

1965(昭和40年)

4月

園児数が20,000名を超える

1967(昭和42年)

3月

研究部の年間報告書「研究紀要」を発行(以後毎年発行)

1973(昭和48年)

5月

協会創立30周年をむかえる

1975(昭和50年)

9月

京私幼PTA連合会第1回バレーボール大会祭開催(以後、毎年継続)

1979(昭和54年)

4月

第一回新任教諭研修会を開催、この年より府との共催にて、7月に府立ゼミナールハウスにおける、夏期集中研修会を開催することとなる

1980(昭和55年)

4月

社団法人京都府私立幼稚園連盟の設立許可書を京都府教育委員会より交付される

1983(昭和58年)

5月

連盟創立40周年をむかえる

1993(平成5年)

5月

連盟創立50周年をむかえる

5月

京私幼事務局は京都私学会館(新会館)が下京区室町高辻の現在地にオープンしたのを期して移転

2003(平成15年)

5月

連盟創立60周年をむかえる

2013(平成25年)

4月

公益社団法人へ移行

5月

連盟創立70周年をむかえる

2023(令和5年)

5月

連盟創立80周年をむかえる